常圧蒸留と減圧蒸留の違いにみる焼酎の楽しみ方

2015/07/28

白霧島や黒霧島は乙類(本格)焼酎であるということは甲類焼酎と乙類焼酎の違いについてで述べた通りになります。

しかしながら、同じ芋焼酎でも味に個性があることは御存じの通りです。

味の違いは、麹に起因するもの。酵母に起因するもの。という話をしてきましたが、実は蒸留の方法によっても味の個性が生まれるのです。

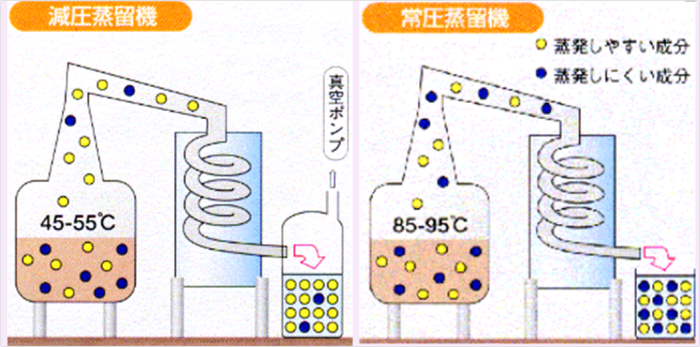

乙類(本格)焼酎は単式蒸留という蒸留法を用いていますが、単式蒸留法には2種類の方法が存在します。まずは下の図をご覧ください。

減圧蒸留機の特徴

左側の図が減圧蒸留方法を簡易的に示したものになります。読んで字の通り、釜の中の圧力を真空ポンプ等を用いて、大気圧以下に減圧をします。

減圧することによって、通常沸点が85~95℃程度で蒸発してくるアルコール液体が、45~55℃で蒸発することができます。

45~55℃と幅があるのは減圧度によって沸点も変わってくるからです。考えによっては、減圧度を調整することで味の変化ももたらすことができます。

温め方は蒸気が一般的ですが、直接焼酎モロミに吹きかけるのではなく、ジャケットを用いて間接的に温める方法が取られています。

沸点を下げることによって、低沸点では蒸発しにくい成分が原酒に入らないため、原料特性が小さい比較的すっきりした味わいになると言われています。

常圧蒸留機の特徴

右側の図が常圧蒸留方法を簡易的に示したものになります。通常の大気圧において蒸留を行います。

直接焼酎モロミに蒸気を吹きかけて、撹拌しながら温めていきます。そして85℃付近から蒸発を始め、蒸発したアルコール気体を再び冷やして原酒とします。

この際、焼酎モロミに含まれる様々な成分も一緒に蒸発させるため、原料由来の味や香りを多く取り込んだ原酒が得られることになります。

ちなみに、撹拌は機械で行うことが一般的ですが、圧縮エアーを用いて撹拌をしている焼酎銘柄があります。それが本坊酒造の「あらわざ桜島」です。

磨き蒸留と呼ばれ、モロミに新鮮な空気を吹き込みモロミの対流を起こさせ、釜内の安定均一化を可能にしました。

減圧、常圧蒸留の特徴を生かして

このように蒸留方法の違いによっても、焼酎に味の変化をつけることができます。

各銘柄共に詳しい蒸留方法までは示されておりませんが、あなたの好む味には減圧や常圧といった違いによるものなのかもしれません。

またこれから、「芋焼酎なのにすっきりしてるね!」っていう銘柄は、減圧蒸留を使用している焼酎かもしれませんね。

飲みながら、蒸留方法を予想するのも焼酎を嗜む楽しみのひとつになりそうです。

ブログランキングに参加中。応援をお願いします!!

![]()

焼酎 ブログランキングへ

スポンサードリング

スポンサードリング

関連記事

-

-

芋焼酎の原料サツマイモに「コガネセンガン」が使われる3つの理由

芋焼酎と言っても、まったく知らない人からすれば「何の芋を使っているの?」というの …

-

-

「焼き芋焼酎」と「芋焼酎」の違い~製法編~

芸能界では「志村けんさん」が、大の「焼き芋焼酎好き」として知られています。今回は …

-

-

神戸市灘地区のお酒造りが盛んなわけ!

日本酒、本格焼酎、ビール等「お酒造り」に欠かせないものの一つは「お水」の存在です …

-

-

焼酎の麹米にタイ米を使用したい2つの理由

芋焼酎を造る際には、米麹を造る必要があります。と言うのも、米が持つデンプン、そし …

-

-

あなたが知らない「本格芋焼酎」の生まれたてを解説します!

日本酒で言えば「搾りたて」ビールで言えば「できたての鮮度抜群」!! このようなフ …

-

-

芋焼酎「あらわざ桜島」の磨き蒸留に注目!「白霧島」の蒸留と何が違うの!?

芋焼酎の原酒が出来上がる最後の工程に蒸留があります。蒸留とは出来上がったモロミを …

-

-

「焼き芋焼酎」と「芋焼酎」の違い~風味編~

「焼き芋焼酎」と「芋焼酎」の違い~製法編~の記事で述べましたように、「焼き芋焼酎 …

-

-

甲類焼酎と乙類焼酎の違いについて

白霧島や黒霧島といった芋焼酎は、乙類焼酎の中のひとつになります。 「乙類」と言わ …

-

-

乙類(本格)焼酎と甲乙混和焼酎の違い

「白霧島」、「黒霧島」といった芋焼酎、「いいちこ」、「二階堂」といった麦焼酎、「 …

- PREV

- 甲類焼酎と乙類焼酎の違いについて

- NEXT

- 乙類(本格)焼酎と甲乙混和焼酎の違い