「黒糖焼酎」の風味が異なる2つの理由!ヒントはクラシック音楽!?

2016/03/12

「黒糖焼酎」が奄美群島で造られる理由から、「黒糖焼酎」が出来るまで!の話をこれまでやって参りました。

これまでの記事はこちら↓↓

奄美群島で造られる「黒糖焼酎」の歴史と魅力!

「黒糖焼酎」の製造方法を学ぶ!同じサトウキビで造る「ラム酒」との違いとは?

「黒糖焼酎」と言うのは原料が同じですし、そこまで風味に違いがないのか!?とも思うのですが、各蔵共に全く風味が異なるんですよ。

仕込み配合と蒸留方法

前の記事と重複しますが、蔵によって仕込み配合がそれぞれ異なるようですね。

仕込み配合とは、簡単に言うと「米麹」「黒糖」「水」の割合です。

蔵によって仕込むタンクの規模は違いますが、割合もまた違うようです。

「黒糖」の割合が多い方が、「黒糖」の風味が濃くなりそうですよね。

また前にも述べたように「蒸留方法」も風味に違いが出てくるようです。

「常圧蒸留」は原料由来の風味が濃く、「減圧蒸留」はスッキリした味わいになるということですね。

ここまでは、そりゃそうだろう!って話なのですが、ユニークなのは次の事項です。

様々な熟成方法

蒸留まで終了すると黒糖焼酎の原酒は「熟成工程」に入ります。

「黒糖焼酎」は熟成期間を大切にしていて、最低3年と言われています。「里の曙」(町田酒造)は、3年貯蔵とラベルに謳われているほどです。

長期貯蔵によって、味もまろやかになりより深みのある酒質に繋がると言えます。

樽で貯蔵

貯蔵方法の中で、樽を使用した貯蔵を採用している銘柄もあります。

樽材料種類の違いによって、香りや風味が異なってくるそうですね。

樫樽、オーク樽、シェリー樽等が有名で、蒸留酒としてはウイスキーが樽貯蔵の代表作ですね。

本格焼酎には色度にも制限がありますので、微かに琥珀色に輝く「黒糖焼酎」を見掛けた場合は、樽貯蔵だと思って良いでしょうね。

クラッシック音楽を貯蔵タンクに仕掛ける

黒糖焼酎で最も有名な銘柄のひとつに「れんと」(奄美大島開運酒造)があります。

この「れんと」の貯蔵方法が非常にユニークなんです。

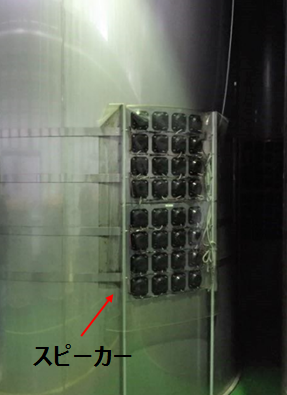

ステンレスの貯蔵タンクにスピーカーを備えて、クラシック音楽を聴かせて貯蔵させるんですね。

これを音楽熟成と言うそうです。

その期間2カ月。クラシック音楽を原酒に聞かせることによって、タンクが振動し、その振動によって熟成が進行すると言われています。

その曲、モーツアルトやベートーベン等馴染みのある音楽なのだとか。

音楽熟成は、新酒特有なアルコール臭さやピリッとする刺激が少なくなる効果があると言われています。

その後も長い貯蔵期間を経て瓶詰めされることとなります。

黒糖焼酎の魅力!?

今回が「黒糖焼酎」特集の最終回となりますが、いかがでしたでしょうか!?

奄美群島の方が「黒糖焼酎」に懸ける思いやこだわり、伝わったでしょうか!?

また私たちが「黒糖焼酎」を飲むことによって、奄美群島地方に暮らす人々に恩恵をもたらすことが出来る!というのも分かって頂けたでしょうか!?

私もまだまだ「黒糖焼酎」の魅力を分かり切れていないと思いますし、もっと勉強してみたいと思いますね。

次回は「黒糖焼酎」の風味評価でお会いしましょう!

ブログランキングに参加中。応援をお願いします!!

記事が参考になったと思われる方は、記事下のSNSシェアボタンクリックをお願いしますm(__)m

スポンサードリング

スポンサードリング

関連記事

-

-

奄美群島で造られる「黒糖焼酎」の歴史と魅力!

当ブログでは、本格芋焼酎のテーマが多く占めています。それは元より、私が本格芋焼酎 …

-

-

「黒糖焼酎」の製造方法を学ぶ!同じサトウキビで造る「ラム酒」との違いとは?

奄美群島でしか「黒糖焼酎」を造ることが出来ないのは、前述の通りです。 奄美群島の …

Comment

面白いですね!

「れんと」は飲みやすくて好きなのですが、まさか音楽聞いて育っていたとは…。

今度飲む機会があったら、「生い立ち」を思い出しながら飲んでみたいと思います♪

玲さん

いつもコメントありがとうございます(^^)

黒糖焼酎も深くて面白いですよね!れんとは、飲みやすいですよね!優雅にクラシックを聴いて育ったとは、私も知りませんでした!